燃費の悪い体

「ごはんを食べないと力が出ない」「疲れたら甘い物が欠かせない」と感じていませんか?

このようなお悩み、実は年齢に関係なく、多くの方が抱えています。

若い方でも「小腹がすくから、つい間食してしまう」という方は少なくありません。

頻繁な食事や甘い物を欲するのは、エネルギー効率の悪さを示唆しています。

これは、糖質中心のエネルギー生成が効率的でないためです。

まるで燃費の悪い車のように、頻繁な燃料補給(食事)が必要です。

エネルギー効率の良い体になるには、食事内容とタイミングの見直しが重要です。

具体的には、頻回な食事と糖質の摂取を控え、代わりに脂質とタンパク質を積極的に摂取します。

これにより、持続的なエネルギー供給が可能となり、疲れにくい体へと改善されます。

メインエネルギーの切り替え

私たちの体には、糖質だけでなく、脂肪からもエネルギーを生み出す驚くべき仕組みが備わっています。

そのエネルギーが、体内に蓄えられた脂肪を分解して作られる「ケトン体」です。

「ケトン体」は、飢餓状態など、どうしても食事が摂れない時のための、いわば「非常用エネルギー」。

この仕組みを日常的に活用することで、1日3食に縛られない、疲れにくい身体を得られるかもしれません。

ところで、「非常用エネルギーを日常で使ったら、本当に必要な時に困るのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、心配は無用です。

むしろ、「ケトン体」を活用することで、食事のタイミングに振り回されることなく、非常時においても泰然と過ごせるようになるでしょう。

「ケトン体」が作られる食事

身体の中で「ケトン体」が作られるようになるのに、まず意識すべきは「空腹」を感じることです。

つまり、1日3食の習慣を見直し、食事と食事の間隔を意識的に空けるようにしましょう。

そして、食事の内容を「低糖質・高脂質・高タンパク質」へとシフトします。

具体的には、主食(ご飯、パン、麺類など)を控え、代わりに肉、魚、卵、野菜などのおかずを積極的に摂るイメージです。

ここで注意すべきは、単に主食を減らすだけのカロリー制限にならないようにすることです。

カロリー制限は、筋肉量の低下やリバウンドのリスクを高めるため、推奨できません。

大切なのは、総摂取カロリーを維持しながら、糖質を食べた時に出る「インスリン」の分泌を抑えることです。

インスリンが過剰に分泌されると、体は脂肪をエネルギーとして利用できなくなってしまいます。

糖質をとると体で起きる変化

糖質を摂取すると、私たちの体は血糖値(血液中のブドウ糖濃度)を調節するために、以下のような変化を起こします。

- 血糖値の上昇:

- 炭水化物を含む食品を摂取すると、消化・吸収されてブドウ糖となり、血糖値が上昇します。

- インスリンの分泌:

- 血糖値の上昇を感知した体は、膵臓からインスリンというホルモンを分泌します。インスリンは、ブドウ糖を細胞に取り込み、血糖値を下げる働きをします。

- 血糖値の急降下と低血糖:

- インスリンが過剰に分泌されると、血糖値が急激に下がり、正常値よりも低くなることがあります。これが「低血糖」と呼ばれる状態です。

- 低血糖の症状:

- 低血糖になると、眠気、頭痛、めまい、倦怠感、不安、イライラ、集中力低下などの症状が現れることがあります。

- カテコールアミンの分泌:

- 低血糖は体にとって危険な状態であるため、体はカテコールアミンというホルモンを分泌し、血糖値を上げようとします。

- アドレナリンの作用:

- カテコールアミンの一種であるアドレナリンは、交感神経を刺激するため、発汗、動悸、イライラなどの症状を引き起こすことがあります。

これらの血糖値の変動は、全ての糖質摂取によって起こりうる現象です。

特に、精製された糖質(白米、パン、砂糖など)を摂取すると、血糖値が急激に上昇しやすく、低血糖のリスクも高まります。

この血糖値スパイクが起きると、体は自律神経が忙しく働いて対処しようとするので疲れます。

また、この血糖値の乱高下は、血管に負担をかけ、動脈硬化などのリスクを高める可能性も指摘されています。

メインエネルギーを切り替えるのに立ちはだかるもの

メインエネルギーをブドウ糖からケトン体へと切り替える、いわゆる「ケトン体質」への移行には、ある程度の時間が必要です。

体が新しい仕組みに慣れるまで、2~3週間ほどはかかると思います。

私自身、糖質制限を始めた当初は、何度も冷蔵庫を開けては食べ物を探してしまう衝動に駆られました。

空腹感を満たそうと、糖質の少ない食品を口にするのですが、満腹感が得られず、心身が落ち着かない日々が続きました。

しかし、体がケトン体質へと適応していくにつれて、徐々に空腹感を感じにくくなり、安定したエネルギー状態を実感できるようになります。

大切なのは、焦らず、根気強く続けることです。

チートデイ(糖質を食べても良い日)も設けつつ、気長に頑張っていきましょう。

糖質の依存性

近所に、インスリン注射を欠かせない1型糖尿病を患う60代の男性がいらっしゃいます。

先日、その方に薬をお届けする際、食事について伺う機会がありました。

食事の内容は、特に変わったものではなく、ごく一般的なものでした。

しかし、食事の最後には必ず白米を少量食べないと、どうしても落ち着かないとおっしゃっていました。

この話を聞いて、多くの方が日々の食事の中で、無意識のうちに糖質依存になっているのではないかと感じました。

白澤卓二医師は『白米中毒』(アスペクト、2013)という本のなかで、

私に言わせれば「白米」こそが、日本人が日常的に摂取し、もっとも依存している危険きわまりない「ドラッグ」なのです。

ハードドラッグやソフトドラッグほど急激な危険性はないものの、強烈な中毒性をもたらし、徐々に人々の身体を蝕んでいくもの、それがマイルドドラッグなのです。

マイルドドラッグとは何か。それはまず危険きわまりない「砂糖」であり、そして「白米」をはじめとする精製された炭水化物です。

これらの食品を摂取したとき、じつは脳内ではハードドラッグやソフトドラッグを摂取したときと同じようなことが起きています。

と述べています。

ただし、お米自体の有用性を否定しているのではなく、玄米食は大いに推奨するとされています。

ケトン体質になると

「ケトン体」を主なエネルギー源とする生活を続けると、余分な体脂肪が効率的に燃焼され、体重減少につながります。

また、血糖値の変動が穏やかになるため、食後の急な空腹感や、それに伴う間食の欲求が抑えられます。

昼食後の眠気も軽減され、午後の仕事や活動に集中して取り組むことができるでしょう。

さらに、糖質の摂取を控えることは、糖尿病、認知症、緑内障、がんなど、様々な生活習慣病の予防にもつながると考えられています。

血糖値の急激な上昇やインスリンの過剰分泌、糖化は、これらの疾患のリスクを高める要因の一つとされているためです。

「ケトン体」を活用した生活は、体重管理や集中力向上だけでなく、将来の健康維持にも貢献する可能性を秘めています。

ぜひ、ケトン体質で疲れにくい体を手に入れてみてください。

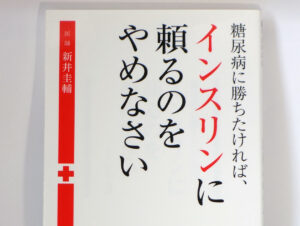

既に糖尿病でお薬を飲んでいる方へ

糖尿病で薬物療法を受けている方は、自己判断で糖質制限を始める前に、必ず主治医に相談してください。

薬の種類によっては、低血糖などのリスクがさらに高まる可能性があります。

もし、相談した際に、あなたの意見を頭ごなしに否定するような医師であれば、他の医療機関への相談も検討する価値はあるかもしれません。

現在の糖尿病治療は、ガイドラインに沿った標準治療が主流です。

しかし、糖質制限を含めた食事療法など、患者さんの状態や希望に合わせて、より柔軟な選択肢を提案してくれる医師を探してみるのも良いでしょう。